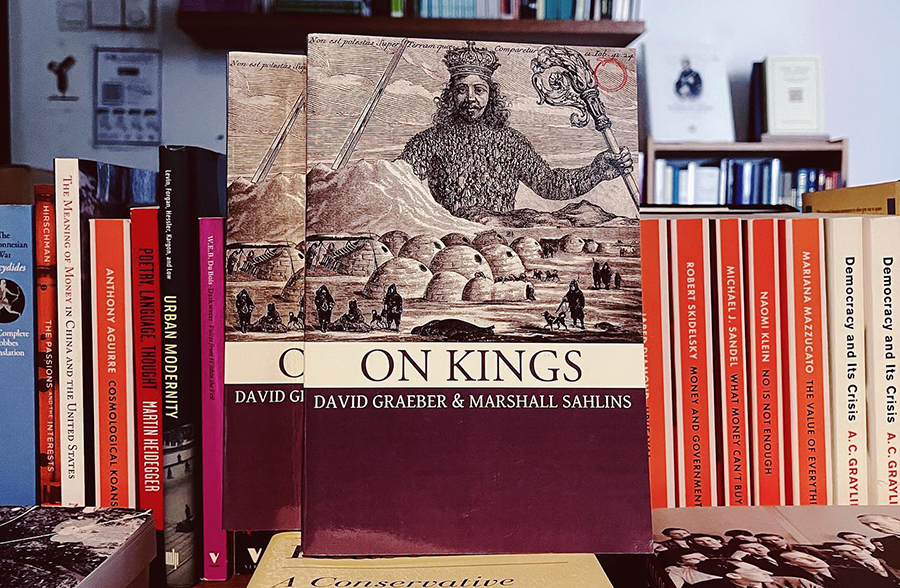

On Kings (The University of Chicago Press, 2017) es una colección de ensayos de David Graeber y Marshall Sahlins, que explora qué es la realeza, histórica y antropológicamente: «Este libro es más una conjunción que una colaboración de sus dos autores. Los diversos estudios sobre la realeza y la política real aquí reunidos fueron originalmente concebidos y escritos por separado por uno u otro —para conferencias o en otras ocasiones— y luego fueron elaborados con estos propósitos comunes en mente». En Artillería inmanente publicamos la siguiente traducción castellana de la introducción que ambos autores escribieron.

Estructuras

La realeza en general

La realeza es una de las formas más duraderas de gobierno humano. Aunque no podemos conocer sus orígenes históricos precisos en el tiempo y el espacio, está atestiguada durante prácticamente todas las épocas en todos los continentes, y durante la mayor parte de la historia de la humanidad la tendencia fue que se hiciera más común, no menos.

Además, una vez establecidos, los reyes parecen extraordinariamente difíciles de eliminar. Fueron necesarias extraordinarias acrobacias legales para poder ejecutar a Carlos I y Luis XVI; el simple hecho de matar a una familia real, como ocurrió con los zares, deja a uno (aparentemente para siempre) con la carga de tener zares sustitutos; e incluso hoy en día, no parece una coincidencia que los únicos regímenes casi completamente indemnes a las revueltas de la Primavera Árabe de 2011 fueran aquellos con monarquías de larga tradición. Incluso cuando los reyes son depuestos, el marco jurídico y político de la monarquía tiende a perdurar, como demuestra el hecho de que todos los Estados modernos se basan en el curioso y contradictorio principio de la «soberanía popular», según el cual el poder que una vez ostentaron los reyes sigue existiendo, sólo que ahora desplazado a una entidad llamada «el pueblo».

Un efecto secundario imprevisto del colapso de los imperios coloniales europeos ha sido que esta noción de soberanía se ha convertido en la base de los ordenamientos constitucionales de todo el mundo, con la única excepción parcial de algunos lugares, como Nepal o Arabia Saudita, que ya tenían monarquías propias.

De ello se deduce que cualquier teoría de la vida política que no tenga esto en cuenta, o que trate la realeza como una especie de fenómeno marginal, excepcional o secundario, no es una buena teoría.

En este volumen, pues, proponemos algunos elementos para una teoría de la realeza. Los argumentos parten de un territorio que ambos hemos explorado ya: en un caso, en los ensayos clásicos sobre el rey extranjero o forastero; en el otro, en la realeza divina de los shilluk. La colección se centra especialmente en lo que se ha denominado realeza «divina» o «sagrada», pero entendiendo que un examen minucioso de sus rasgos comunes puede revelar las estructuras profundas que subyacen a la monarquía, y por tanto a la política, en todas partes.

Lo que sigue son una serie de proposiciones generales inspiradas en las conclusiones de los ensayos recogidos en este libro. Algunas entradas, quizás, se inclinan más hacia la perspectiva de un autor que de otro, pero creemos que la tensión dialógica es fértil, y que las proposiciones resultantes pueden sugerir nuevas e importantes direcciones para la investigación.

La formación política cósmica

Las sociedades humanas están jerárquicamente englobadas —típicamente por encima, por debajo y en la Tierra— en una formación política cósmica poblada por seres de atributos humanos y poderes metahumanos que gobiernan el destino de la gente. En forma de dioses, antepasados, fantasmas, demonios, amos de las especies y seres animistas encarnados en las criaturas y características de la naturaleza, estas metapersonas están dotadas de poderes de largo alcance sobre la vida y la muerte humanas, que, junto con su control de las condiciones del cosmos, los convierten en árbitros absolutos del bienestar y el malestar humanos. Incluso muchos pueblos cazadores y recolectores poco estructurados están subordinados a seres del orden de los dioses que gobiernan grandes dominios territoriales y a toda la población humana. Hay seres que reinan en el cielo aunque no haya jefes en la tierra.

De ello se deduce que el estado de naturaleza tiene la naturaleza del estado. Dado que la sociedad humana está gobernada por autoridades metapersonales con poderes de vida-y-muerte, algo parecido al Estado es una condición humana universal.

También se deduce que los reyes son imitaciones de los dioses y no los dioses de los reyes, a pesar de la suposición convencional de que la divinidad es un reflejo de la sociedad. A lo largo de la historia de la humanidad, el poder real ha sido derivado y dependiente del poder divino. De hecho, tanto en las sociedades sin Estado como en los grandes reinos, las autoridades humanas emulan a los poderes cósmicos dominantes, aunque de forma reducida. Los chamanes tienen los poderes milagrosos de los espíritus, con los que, además, interactúan. Los ancianos iniciados o los jefes de clan actúan como dioses, quizá enmascarados, para presidir el crecimiento humano y natural. Los jefes son saludados y tratados como dioses. Los reyes controlan la propia naturaleza. Lo que suele pasar por la divinización de los gobernantes humanos es mejor describirlo históricamente como la humanización del dios.

Como corolario, no existen autoridades seculares: el poder humano es poder espiritual, independientemente de la forma pragmática en que se consiga. La autoridad sobre los demás puede adquirirse por la fuerza superior, el cargo heredado, la generosidad material u otros medios; pero el poder para hacerlo o para serlo se considera en sí mismo el de los antepasados, los dioses u otras metapersonas externas que son las fuentes de la vitalidad y la mortalidad humanas. En este marco cultural, una relación privilegiada con los gobernantes metapersonas del destino humano es la razón de ser del poder social terrenal. Además, como demuestran los triunfos terrenales, este acceso a los poderes metahumanos puede tener efectos subyugadores sobre las personas más allá de las directamente afectadas por los actos de las personas con autoridad. Es el «carisma», en el sentido original e infundido por el dios.

En este sentido, los shilluk dicen que el rey es Juok (el dios), pero Juok no es el rey. La divinidad del rey es una especie de animismo intersubjetivo. Como modalidad del Uno sobre lo Múltiple, la propia divinidad puede entenderse como la cabeza personificada de una clase de cosas que son, por tanto, otras tantas instancias/instanciaciones de la deidad, lo que también equivale a decir que, como persona partible, el dios es inmanente en las criaturas y características de su ámbito. Los hawaianos hablan de plantas, animales y personas simbólicamente relevantes como otros tantos «cuerpos» (kino lau) del dios: en este sentido, el capitán Cook era el famoso dios Lono, pero Lono no era el capitán Cook. Este animismo intersubjetivo no es tan raro: los chamanes son poseídos por sus familiares y las víctimas por sus brujas. La idolatría y el parentesco son también formas de una amplia metafísica del ser intersubjetivo.

En comparación con el tipo de formaciones políticas cósmicas que existen entre los forajidos y muchos otros, la realeza mortal representa un límite para el poder estatal. Es imposible que un ser humano mortal, sean cuales sean sus pretensiones y el aparato social del que disponga, pueda ejercer tanto poder como un dios. Y la mayoría de los reyes, a pesar de la naturaleza absoluta de sus pretensiones, nunca lo intentan seriamente.

Para la mitad de la humanidad, sin embargo, la creación de la realeza mortal representa un duro golpe: porque los reyes son, en prácticamente todos los casos conocidos, arquetípicamente masculinos. Hoy en día, los estudiosos están acostumbrados a descartar las representaciones paleolíticas o neolíticas de poderosas figuras femeninas como meras representaciones «mitológicas», sin significado político, pero en las formaciones políticas cósmicas que existían entonces, esto no podía haber sido así. De ser así, fijar el poder político divino en el varón cabeza de familia real fue un golpe para el patriarcado en dos sentidos: no sólo la principal manifestación humana del poder divino era ahora masculina, sino que el objetivo principal de la familia ideal es producir hombres poderosos.

La trayectoria histórica precisa por la que los poderes divinos —la soberanía propiamente dicha— evolucionaron de seres metahumanos a seres humanos reales, si es que alguna vez puede reconstruirse, probablemente dará muchos giros inesperados. Por ejemplo: sabemos de sociedades (en la California aborigen, o en Tierra del Fuego) en las que las órdenes arbitrarias se dan sólo durante rituales en los que los seres humanos se hacen pasar por dioses, pero los que dan las órdenes no son los dioses, sino payasos, que parecen representar el poder divino en su esencia; en sociedades relacionadas (por ejemplo, los kwakiutl), esto se convierte en payasos-policía que ejercen el poder durante toda una estación ritual; luego, en otras, en una policía estacional más directa. En estos casos, la soberanía está contenida en el tiempo: fuera del contexto ritual o estacional específico, se produce la descentralización, y aquellos investidos de poderes soberanos durante la estación ritual no son diferentes ni tienen más voz que los demás. La realeza sagrada, por el contrario, parece ser en gran medida un medio de contener el poder soberano en el espacio. Casi siempre se afirma que el rey tiene poder total sobre las vidas y posesiones de sus súbditos, pero sólo cuando está físicamente presente. En consecuencia, se emplea una variedad interminable de estrategias para limitar la libertad de movimiento del rey. Sin embargo, existe al mismo tiempo una relación mutuamente constitutiva entre la contención del rey y su poder: los mismos tabúes que le constriñen son también los que le convierten en un metaser trascendente.

Formaciones de reyes extranjeros

Los reinos extranjeros o forasteros son la forma dominante de estado premoderno en el mundo, quizá la forma original. Los reyes que los rigen son extranjeros por ascendencia e identidad. La dinastía suele tener su origen en un príncipe heroico de un reino exterior mayor: cercano o lejano, legendario o contemporáneo, celestial o terrenal. Otra posibilidad es que los gobernantes nativos asuman la identidad y la soberanía de reyes exaltados de otros lugares y se conviertan así en forasteros —como en los reinos índicos del sudeste asiático—, en lugar de que los forasteros se conviertan en gobernantes nativos. En cualquier caso, la formación política es dual: dividida entre gobernantes que son forasteros por naturaleza —perpetuamente lo son, como condición necesaria de su autoridad— y el pueblo autóctono subyacente, que es el «propietario» del país. La constitución dual se reproduce constantemente en la narrativa y el ritual, al igual que se representa continuamente en las funciones, talentos y poderes diferenciales de la aristocracia gobernante y el pueblo nativo.

El reino no es una formación endógena ni se desarrolla aisladamente: es una función de las relaciones de un campo histórico intersocietal jerárquicamente ordenado. La superioridad de la aristocracia dominante no fue engendrada por el proceso de formación del Estado tanto como el Estado fue engendrado por la superioridad a priori de una aristocracia de otro lugar; dotada por naturaleza de una cierta libido dominandi. La clase dominante precede y crea una clase súbdita.

En su camino hacia el reino, el fundador dinástico es famoso por hazañas de incesto, fratricidio, parricidio u otros crímenes contra el parentesco y la moral común; también puede ser famoso por derrotar a peligrosos adversarios naturales o humanos. El héroe manifiesta una naturaleza por encima, más allá y más grande que el pueblo al que está destinado a gobernar, de ahí su poder para hacerlo. Por muy inhibida o sublimada que esté en el reino establecido, la naturaleza monstruosa y violenta del rey sigue siendo una condición esencial de su soberanía. En efecto, como signo de las fuentes metahumanas del poder real, la fuerza, especialmente la demostrada en la victoria, puede funcionar políticamente como un medio positivo de atracción, así como un medio físico de dominación.

Sin embargo, a pesar de toda la violencia transgresora del fundador, su reino suele establecerse pacíficamente. La conquista está sobrevalorada como fuente de «formación del Estado». Dadas sus propias circunstancias —incluidos los conflictos internos y externos del ámbito histórico—, los pueblos indígenas suelen tener sus propias razones para exigir un «rey que nos dirija y salga delante de nosotros a librar nuestras batallas» (1 Samuel 8:20). Incluso en el caso de reinos importantes, como el de Benín o el de los mexicas, la iniciativa puede partir efectivamente de los indígenas, que solicitan un príncipe de un poderoso reino exterior. Parte de lo que se considera «conquista» en la tradición o en la literatura académica consiste en la usurpación del régimen anterior más que en la violencia contra la población nativa.

Aunque a menudo no hay tradición de conquista, sí la hay de contrato, sobre todo en forma de matrimonio entre el príncipe forastero y una mujer marcada del pueblo indígena (a menudo la hija del líder nativo). La soberanía se encarna y transmite en la mujer nativa, que constituye el vínculo entre los intrusos extranjeros y la población local. El vástago de la unión original —a menudo celebrado como el tradicional héroe fundador de la dinastía— combina y engloba en su propia persona los componentes esenciales nativos y extranjeros del reino. Padre de la patria en un sentido, como atestiguan también sus logros poligínicos y sexuales, el rey es en otro sentido el jefe-hijo de los indígenas, que componen su ascendencia materna.

Incluso cuando hay conquista, en virtud del contrato original, ésta es recíproca: el mutuo englobamiento del pueblo autóctono por el rey forastero y del rey por el pueblo autóctono. Los ritos de instalación del rey suelen recrear la domesticación del forastero revoltoso: muere, renace, y es criado y llevado a la madurez a manos de los líderes nativos. Su naturaleza salvaje o violenta no se elimina tanto como se sublima y, en principio, se utiliza en beneficio general: internamente como sanción de la justicia y el orden, y externamente en la defensa del reino contra los enemigos naturales y humanos. Pero al mismo tiempo que se domestica al rey, se civiliza al pueblo. La realeza es una misión civilizadora. A menudo se dice que la llegada del rey forastero eleva a los nativos de un estado rudimentario al traerles cosas como la agricultura, el ganado, las herramientas y las armas, los metales, incluso el fuego y la cocina, es decir, una transformación de la naturaleza a la cultura (en el sentido lévi-straussiano). Como se ha dicho de las sociedades africanas, no es civilizado carecer de rey.

Como se alegoriza en la unión original, la síntesis de los poderes extranjeros y autóctonos —masculino y femenino, celestial y terrestre, violento y pacífico, móvil y arraigado, forastero y nativo, etc.— establece un sistema cósmico de viabilidad social. En una configuración común, el acceso de los autóctonos a las fuentes espirituales de la fertilidad de la tierra se ve potenciado por la transmisión por parte del rey de fuerzas fecundadoras, como la lluvia y el sol que hacen que la tierra dé frutos. Cada uno incompleto en sí mismo, el pueblo nativo y los gobernantes extranjeros juntos forman una totalidad viable, que es lo que ayuda al reino a perdurar, sean cuales sean las tensiones de sus diferencias étnicas y de clase.

Aunque han cedido el mando al rey extranjero, los nativos conservan cierta soberanía residual. En virtud de su relación única con los poderes de la tierra, los descendientes de los antiguos gobernantes nativos son los principales sacerdotes del nuevo régimen. Su control de la sucesión del rey, incluidos los rituales de instalación real, es la garantía de la legitimidad del gobernante de origen extranjero. En la misma línea, los líderes nativos tienen característicamente poderes temporales como consejeros del rey forastero, proporcionando a veces su llamado «primer ministro». En gran medida, el principio de que la soberanía del rey es delegada por el pueblo, al que pertenece por origen y por derecho, está arraigado en las formaciones de reyes extranjeros, por lo que es ampliamente conocido antes y aparte de sus primeras expresiones europeas modernas.

A pesar de la superioridad y la perpetua etnicidad foránea de la aristocracia gobernante, ésta no suele ser dominante ni lingüística ni culturalmente, sino que es asimilada en estos aspectos por la población autóctona. Correlativamente, la identidad del reino suele ser la de la población nativa.

La colonización europea suele ser, en aspectos significativos, una forma histórica tardía de las tradiciones indígenas de los reinados foráneos: el capitán Cook, rajá Brooke y Hernán Cortés, por ejemplo.

Política de la realeza

En general

La lucha política por el poder del rey suele adoptar la forma de una batalla entre dos principios: la realeza divina y la realeza sagrada. En la práctica, la realeza divina es la esencia de la soberanía: es la capacidad de actuar como si uno fuera un dios; de salir de los confines de lo humano, y volver a llover favores, o destrucción, con arbitrariedad e impunidad. Tal poder puede ir acompañado de la teoría de que el rey, al hacerlo, demuestra que es una encarnación real de algún ser metahumano ya existente. Pero puede que no sea así; también podría ser que, al actuar de esta manera, el propio rey se convirtiera en un ser metahumano. Los shogunes japoneses (unos pocos), los emperadores romanos o los kabaka de Ganda podrían convertirse en dioses por derecho propio. Ser «sagrado», por el contrario, es estar apartado, rodeado de costumbres y tabúes; las restricciones que rodean a los reyes sacralizados —«no tocar la tierra, no ver el sol», en la famosa frase de Frazer— son formas no sólo de reconocer la presencia de un poder divino inexplicable, sino también, y esto es crucial, de confinarlo, controlarlo y limitarlo. Podríamos ver estos dos principios como refracciones de diferentes momentos de la narrativa del rey forastero: el primero, del terrible poder del rey a su llegada; el segundo, de su encierro y derrota por parte de sus súbditos. Pero en este sentido más amplio, ambos están siempre presentes simultáneamente.

Así pues, todas las cuestiones clásicas de la realeza divina —las demostraciones reales de poder arbitrario, el rey como chivo expiatorio, el regicidio (por duelo o sacrificio), el uso de efigies reales, el papel oracular de los monarcas muertos— pueden entenderse mejor como diferentes jugadas en una partida de ajedrez continua entre el rey y el pueblo, en la que el rey y sus partidarios intentan aumentar la divinidad del rey, y las facciones populares intentan aumentar su sacralización. El rey foráneo proporciona los profundos cimientos estructurales de una política vernácula en la que los representantes de la humanidad (a menudo literalmente) libraban batalla contra sus dioses, y a veces prevalecían.

El arma principal en manos de quienes se oponen a la expansión del poder real podría denominarse «sacralización adversa»: reconocer el estatuto metahumano del monarca, «mantener divino al rey» (Richards, 1968), requiere un elaborado aparato que lo convierta, de hecho, en una abstracción, ocultando, conteniendo o borrando aquellos aspectos de su ser que se considera que encarnan su naturaleza mortal. Los reyes se convierten en invisibles, inmateriales, aislados del contacto con sus súbditos o con la materia y la sustancia del mundo y, por tanto, a menudo confinados en sus palacios, incapaces de ejercer su poder arbitrario (o a menudo cualquier poder) de forma efectiva.

El regicidio real no es más que la última forma de sacralización adversa.

Cuando ganan las fuerzas populares, el resultado puede adoptar la forma de una realeza sagrada frazeriana, o la reducción del monarca a una figura ceremonial, como el emperador Zhou de los últimos tiempos o la actual reina de Inglaterra.

Cuando los reyes ganan definitivamente (por ejemplo, aliándose con una nueva burocracia civil o militar emergente), se produce un abanico diferente de conflictos, en gran medida, entre los vivos y los muertos. Una vez superados los límites en el espacio, los reyes intentarán superar los límites en el tiempo y convertir su estatuto metahumano en una auténtica inmortalidad. En la medida en que lo consiguen, crean una serie de dilemas para sus sucesores, cuya legitimidad se deriva de su ascendencia, pero que al mismo tiempo se encuentran necesariamente en una posición de rivalidad con ellos.

Los antropólogos llevan mucho tiempo señalando el fenómeno del debilitamiento de este estatus. Con el paso del tiempo, el progresivo alejamiento de las personas y ramas cadetes de la línea principal de sucesión es una fuente endémica de luchas en los linajes reales, que a menudo desembocan en violencia fratricida, especialmente entre hermanastros paternos, cada uno respaldado por sus propios parientes maternos (cf. Geertz y Geertz 1975). Las posibilidades de sucesión de los príncipes menores de cada generación son cada vez más remotas, a menos que se apoderen por la fuerza y con astucia de la realeza a la que tienen cada vez menos derecho. Además de la violencia de un interregno, el efecto suele ser una dispersión centrífuga de los miembros de la realeza —los que se retiran o son derrotados— hacia los confines del reino o incluso más allá, donde pueden tomar el poder en un dominio propio menor. Ésta es una fuente importante de formación de reyes extranjeros y de configuraciones regionales de relaciones núcleo-periferia (formaciones políticas galácticas). También puede desempeñar un papel en la formación de los llamados «imperios».

Este problema se complica aún más por una contradicción central entre dos formas de estatus en declive: horizontal y vertical. Por un lado, cada línea colateral que se desprende del núcleo dinástico desciende cada vez más en estatus a medida que se producen constantemente otras nuevas, a menos que algún medio radical de autopromoción consiga invertir al menos temporalmente su declive. Por otro lado, la propia línea central suele verse como un declive constante de estatus, a medida que el gobernante actual se aleja cada vez más del héroe, dios o rey extranjero fundador. Como resultado, la rama de la línea real identificada con el antepasado de mayor rango (el más antiguo) es también la rama de menor rango de la línea real.

La inevitabilidad del hundimiento del estatus con el paso del tiempo conduce al dilema de cómo gestionar a los muertos reales. Es probable que los miembros difuntos de la dinastía estén presentes en la vida política a través de santuarios, momias, reliquias, tumbas o incluso palacios; que comuniquen su voluntad y perspectivas a través de médiums, oráculos o medios similares. La paradoja del hundimiento horizontal y vertical del estatus —que los antepasados más antiguos ocupen un lugar más alto por la misma razón que sus descendientes ocupan un lugar más bajo— se agudiza cuanto más activo es el papel de los muertos en la política contemporánea. Y este papel puede ser muy activo: las momias reales incas seguían poseyendo el mismo palacio, tierras y séquitos de criados que habían tenido en vida, lo que obligaba a cada nuevo gobernante a conquistar nuevos territorios para mantener su propia corte. En todos estos sistemas, si se dejaban las cosas a su aire durante demasiado tiempo, los reyes vivos se verían desplazados y abrumados por las legiones de muertos. Así que había que controlar, limitar, contener e incluso purgar a los muertos. Al igual que los reyes vivos, tenían que ser más sagrados, más limitados por restricciones que restringieran su poder, incluso si esas restricciones eran, en última instancia, constitutivas de ese poder.

Es un principio sociológico general que cuanto más se considera a los antepasados como seres fundamentalmente diferentes de los mortales actuales, más probable es que se les considere una fuente de poder; cuanto más similares, más se les considera rivales y fuentes de restricción. El recuerdo de un antepasado totémico orca, o de un gusano brujo, no es en ningún sentido una imposición para los vivos; por el contrario, el recuerdo de un hombre recordado y venerado por sus numerosos descendientes es en gran medida un rival para cualquier descendiente cuyo proyecto vital sea conseguir exactamente lo mismo. Sólo un número limitado de antepasados puede llegar a ser famoso. Aun así, siempre hay un equilibrio: si los antepasados son totalmente borrados, sus descendientes pierden todo estatus; si tienen demasiado poder, se considera que ahogan la autorrealización de esos mismos descendientes. El resultado suele ser otra variante de la política de subterfugios rituales tan típica en el trato con los dioses que dan vida: hay que contenerlos, ahuyentarlos o incluso destruirlos, todo ello en el nombre aparente de honrarlos.

Los mortales ordinarios pueden o no enfrentarse a este problema (todo depende de cómo se vean a sí mismos en el tiempo y la historia), pero los reyes, cuya legitimidad se basa al menos en parte en la descendencia de otros reyes, siempre deben enfrentarse a él. Huir de los propios dominios y convertirse en un rey extranjero en otro lugar es, de hecho, una forma de escapar de la asfixia de los muertos, pero los descendientes de un rey extranjero empezarán a tener el mismo problema, y sólo empeorará con el paso del tiempo.

Gran parte del comportamiento más extravagante de los gobernantes de los reinos poderosos o de los «Estados primitivos» puede verse como un intento de escapar de esta asfixia, es decir, como un modo de competir con los muertos. Se puede intentar borrar a los muertos o convertirse en ellos, pero esto no suele ser del todo eficaz. Se puede entrar en competencia directa en la creación de monumentos atemporales, en la conquista o en el sacrificio ritual de un número cada vez mayor de súbditos en un intento de manifestar un poder soberano arbitrario cada vez mayor. Se podría incluso —como a veces se hace— intentar invertir por completo la dirección de la historia e inventar un mito de progreso. Todos estos recursos crean nuevos problemas.

El equilibrio ordinario de poder entre el rey y el pueblo se mantiene a menudo a través de intensos compromisos emocionales: amor, odio o alguna combinación de ambos. A menudo adoptan la forma de inversiones paradójicas de lo que normalmente se esperaría que fuera el resultado de esas emociones: los reyes shilluk o suazi adquirían estatus divino en el momento en que el pueblo se unía en el odio contra ellos; el amor nutritivo de Merina hacia los gobernantes infantilizados podía alternar entre la indulgencia por actos que, de otro modo, podrían considerarse atrocidades, y el duro castigo cuando se consideraba que sobrepasaban los límites.

La perfección del rey, su corte, palacio, capital o entorno inmediato no es precisamente un modelo del universo; es un modelo del universo restaurado a un estado de perfección platónica abstracta, de la que carece en la experiencia ordinaria. Tal vez lo haya tenido alguna vez. Tal vez tenga la sensación de que algún día volverá a tenerlo. La ciudad real recién fundada, proyección de una única visión humana impuesta sobre el mundo material, puede verse así como el prototipo de todas las utopías futuras: un intento de imponer una imagen de perfección no sólo sobre el mundo físico, sino también en las vidas de aquellos humanos mortales que realmente vivían en él. En última instancia, por supuesto, esto es imposible. Los seres humanos no pueden reducirse a ideales platónicos, y los dilemas fundamentales de la vida humana, que giran sobre todo en torno a la reproducción y la muerte, no pueden eliminarse por ley; tales estados de perfección trascendente pueden alcanzarse quizá en momentos de representación ritual, pero nadie puede vivir en un momento así durante toda su vida, ni siquiera durante una parte sustancial de ella. Algunas capitales reales intentan excluir por completo el nacimiento, la enfermedad y la muerte (natural) del asentamiento real. Llegar tan lejos es inusual. Pero siempre ocurre algo parecido. Como mínimo, las cortes reales estarán marcadas por elaborados códigos de etiqueta que exigen que incluso la interacción social cotidiana se rija por la pretensión de que tales cosas no existen. Estos códigos establecen normas de comportamiento que se hacen realidad en grados cada vez mayores de imperfección cuanto más lejos se viaja (social o físicamente) de la corte real.

De este modo, donde los profetas predicen la resolución futura total de las contradicciones y dilemas de la condición humana, los reyes encarnan su resolución parcial en el presente.

La arbitrariedad de los reyes extranjeros es, paradójicamente, la clave de su capacidad para erigirse en avatares de la justicia. La capacidad de apoderarse o destruir cualquier cosa, aunque sólo se despliegue muy ocasionalmente, es estructuralmente similar a la propiedad de todo; es una relación indiferenciada entre el monarca y todos y todo lo demás. Esta indiferencia es también imparcialidad, ya que un monarca absoluto no tiene —al menos en principio— ningún interés particular que pueda sesgar su juicio en las disputas entre sus súbditos. Todos son iguales para él. Por esta razón, los reyes siempre reclamarán algún tipo de poder despótico absoluto, incluso si todo el mundo es consciente de que tales pretensiones no significan casi nada en la práctica, ya que, de lo contrario, no serían reyes. Al mismo tiempo, el carácter omnímodo de tales pretensiones hace que el propio poder del rey sea potencialmente subversivo de los acuerdos sociales existentes. Aunque, por lo general, los reyes se representan a sí mismos como personificaciones y bastiones de todas las jerarquías y estructuras de autoridad existentes (por ejemplo, al insistir en que es el «Padre de su Pueblo», el monarca confirma por encima de todo la autoridad de los padres efectivos sobre sus esposas, hijos y dependientes), la naturaleza en última instancia indiferenciada de su poder también significaba que todos los súbditos eran, en última instancia, lo mismo, es decir, iguales. Como quizá señaló por primera vez el filósofo escocés de la Ilustración Henry Home (Lord Kames), la diferencia entre el despotismo absoluto, en el que todos son iguales excepto un hombre, y la democracia absoluta es simplemente un hombre. Existe, pues, una profunda afinidad estructural entre la noción contemporánea de que todos los ciudadanos son «iguales ante la ley» y el principio monárquico de que son iguales como víctimas potenciales de la depredación real puramente arbitraria.

En la vida política, esta tensión puede adoptar muchas formas. Los plebeyos pueden apelar al rey contra sus «malvados consejeros». Los reyes o emperadores pueden erigirse en paladines populares contra los intereses de la aristocracia. Alternativamente, todos, independientemente de su estatus, pueden unificarse contra el rey.

Como resultado, incluso cuando los reyes desaparecen —incluso cuando son depuestos por revueltas populares— es probable que permanezcan en forma fantasmal, precisamente como principio unificador. La mediumnidad de los espíritus de la realeza en gran parte de África y Madagascar, y la noción moderna de «soberanía popular», son ejemplos contemporáneos de este principio.

Relaciones núcleo-periferia (formaciones políticas galácticas)

La diseminación centrífuga de influyentes formas políticas, rituales y materiales de los reinos centrales suele evocar una atracción centrípeta y el desplazamiento de pueblos del interior. Las sociedades periféricas han quedado subordinadas culturalmente sin dejar de ser independientes políticamente. Probablemente sea una ley de la ciencia política que todos los grandes reinos fueron marginales alguna vez. Originalmente orientados hacia un centro poderoso desde la periferia, consiguen, gracias a alguna ventaja —como en el comercio o la guerra—, reemplazar a sus antiguos superiores.

De hecho, en estas configuraciones núcleo-periferia centradas en los reinos dominantes, existen impulsos endémicos de «nobleza ascendente» en todos los niveles de la jerarquía intersocietal. Los propios reinos apicales se contraponen competitivamente en un campo geopolítico más amplio, que tratan de dominar universalizando sus propias pretensiones de poder. Por un lado, practican lo que en estas páginas se ha descrito como «política utópica» o «política real de lo maravilloso», remontando sus orígenes a héroes de la historia mundial (como Alejandro Magno), reyes-dioses legendarios (como Quetzalcóatl), ciudades de fábula (como Troya o La Meca), potencias mundiales antiguas o contemporáneas (como los imperios romano o chino) y/o grandes dioses (como Shiva). Por otro lado, demuestran su universalidad adquiriendo —mediante el tributo, el comercio o el pillaje— y domesticando los poderes salvajes y animistas que encierran los objetos exóticos de las tierras bárbaras del interior.

En un famoso caso etnográfico relatado por Edmund Leach (1954), se sabe que los jefes de la tribu Kachin de las colinas de Birmania «se convierten en Shan», es decir, se alían con los príncipes Shan y adoptan su estilo de vida. Por su parte, los príncipes Shan adoptan los atavíos políticos y rituales de los reyes birmanos o chinos, algunos de los cuales también pueden filtrarse a los pueblos de las colinas. Este fenómeno de «mimetismo galáctico», en el que los jefes menores asumen las formas políticas de sus superiores próximos, es una dinámica prevalente de los sistemas núcleo-periferia, impulsada por la competencia dentro de las entidades políticas y entre ellas a lo largo de la jerarquía intersocietal. La competencia adopta una de las dos formas habituales. En un proceso de «cismogénesis complementaria», los individuos que compiten por el liderazgo en una comunidad determinada, o las comunidades que compiten por el poder dentro de un campo galáctico mayor, intentan superar a sus adversarios locales afiliándose a un jefe superior; escalan su propio estatus hasta un registro superior de la jerarquía regional. O, a la inversa, en un proceso de «aculturación antagónica», un grupo menor puede intentar resistir la invasión de una potencia vecina adoptando el propio aparato político de esta última y provocando así un enfrentamiento: el modo en que los vietnamitas reivindicaron durante mucho tiempo su propio mandato del cielo como «imperio del sur» en igualdad de condiciones con el «imperio del norte» chino. Obsérvese que, en cualquier caso, los elementos del alto estatus político, incluida la realeza, se difunden por un proceso mimético a través de la región y por iniciativa de los pueblos menos poderosos.

Junto con las influencias aculturativas que irradian hacia el exterior desde los reinos centrales, el mimetismo galáctico tiene el efecto de crear sociedades híbridas cuyas formas políticas y cosmológicas en gran medida no son de su propia invención y, de hecho, superan cualquier posible «determinación por la base económica». Dada la omnipresencia de las relaciones núcleo-periferia en todo el mundo, incluso en partes de la «zona tribal», este tipo de hibridez o desarrollo desigual es más a menudo la norma del orden sociocultural que la excepción. La «superestructura» excede a la «infraestructura».

La economía política de la realeza tradicional

Los esquemas de propiedad de los reyes son complejos. Por un lado, el país está dividido en propiedades locales, de las que los antepasados de los habitantes, o los espíritus indígenas con los que los antepasados han hecho un pacto, son los «verdaderos propietarios» (y los agentes decisivos de la fertilidad de la zona). Correlativamente, la población súbdita local, que tiene acceso ritual a estas autoridades metapersonas a través de sus ancianos iniciados o líderes sacerdotales, se considera a sí misma la «propietaria», la «tierra» (the «earth», the «land») o alguna otra designación de sus derechos fundadores sobre el país en relación con la aristocracia gobernante, especialmente en los reinos forasteros, donde estos últimos son extranjeros por origen e identidad étnica. Aunque posesorios en relación con los gobernantes, los derechos de la población local son sólo usufructuarios en relación con los habitantes espirituales, cuya propiedad última debe ser debidamente reconocida por los ocupantes actuales. (Nótese que estas relaciones entre la población local y los espíritus autóctonos son a su vez análogas a la estructura más amplia del reino extranjero). Por otra parte, la aristocracia gobernante y el rey —que por tradición pueden haber sido pobres y sin tierra originalmente, excepto cuando les fueron concedidas tierras por los nativos— también pueden ser «propietarios»; pero aquí en el sentido de señorío sobre grandes propiedades terratenientes y sus habitantes, dándoles derechos tributarios a una porción del producto y la mano de obra generados por la población subyacente. Mientras que la relación del pueblo con el proceso es productiva, en virtud de su control de los medios primarios, la relación de los gobernantes con el proceso es extractiva, en virtud de su dominio del pueblo productor. Como dice el pueblo nyoro de África Oriental: «El Mukama [el rey] gobierna al pueblo; los clanes gobiernan la tierra» (Beattie 1971: 167).

En consecuencia, la economía del reino tiene una estructura dual, marcada por diferencias fundamentales entre la economía del oikos de la población subyacente y la economía específicamente política del palacio y la aristocracia, emprendida con vistas a la subvención material de su poder. Dedicado más bien a una subsistencia consuetudinaria, el sector primario está organizado por las relaciones de parentesco y comunitarias del pueblo súbdito. La clase dominante se ocupa principalmente del producto acabado del trabajo del pueblo en bienes y mano de obra, sobre el que cobra un peaje que contribuye a financiar una esfera elitista de acumulación de riqueza, orientada particularmente a los fines políticos de fortalecer y ampliar su esfera de dominación. El trabajo en esta esfera se organiza mediante relaciones de corvea, esclavitud y/o clientelismo. Además del apoyo a un imponente establecimiento palaciego, se emplea sobre todo en la acumulación de riquezas de fuentes extramuros mediante redadas, comercio y/o tributos. Empleada, pues, en el consumo ostentoso, la construcción monumental y la redistribución estratégica —y posiblemente en nuevas hazañas militares—, esta riqueza tiene efectos subyugadores, tanto directos, al beneficiar a unos, como indirectos, al impresionar a otros. Además, el éxito material del rey es el signo de su acceso a las fuentes divinas de la prosperidad terrenal, duplicando así los efectos políticos de su riqueza mediante la demostración de sus poderes de deidad.

La realeza es una economía política de sometimiento social más que de coerción material. El poder real no se basa tanto en el control de la propiedad de los medios de existencia de los súbditos como en los efectos beneficiosos o inspiradores de la generosidad, la ostentación y la prosperidad reales. El objetivo de la economía política es el aumento del número y la lealtad de los súbditos, a diferencia de la empresa capitalista, cuyo objetivo es el aumento de la riqueza del capital. Parafraseando una fórmula marxiana, el proyecto esencial de la economía de la realeza es P-R-Pʹ —donde el dominio político del pueblo da lugar a una acumulación de riqueza que produce un mayor dominio del pueblo— en contraste con la fórmula capitalista clásica, R-P-Rʹ (donde el control propietario de la riqueza productiva —capital— da lugar al control del pueblo —trabajo— con el objetivo de aumentar la riqueza productiva).

Se podría decir con justicia que «los espíritus son los dueños de los medios de producción», si no fuera porque en forma de plantas, animales, artefactos significativos, e incluso la tierra y las fuerzas naturales del crecimiento, estos llamados «espíritus», y más propiamente llamados «metapersonas», son los medios de producción. Al tener sus propias disposiciones e intenciones, son en realidad sus propias personas y, junto con las divinidades, los antepasados y otros poderes metapersonales semejantes, se sabe que son responsables del éxito o el fracaso del trabajo humano. En consecuencia, los «medios de producción» incluyen característicamente el ritual, especialmente el ritual sacrificial, como parte esencial del trabajo, como en el famoso «trabajo de los dioses» tikopiano.

También se deduce que los beneficios políticos del éxito material —las recompensas en estatuto e influencia—- van a los chamanes, sacerdotes, ancianos, jefes de linaje, grandes hombres, jefes o reyes, que tienen por adscripción o logro prioridad de acceso a estas fuentes metahumanas de prosperidad humana; pero no necesariamente, o sólo en menor medida, a los cazadores, jardineros u otros que hicieron el trabajo. La alienación del trabajador de su producto era una condición general mucho antes de su notoriedad en el capitalismo. En la medida en que el crédito social va en cambio a las autoridades político-religiosas reinantes, el poder político puede así tener una «base económica» (aunque la «base económica» no es económica).

También por cierto, el canibalismo es una condición generalizada, incluso entre muchas sociedades que profesan aborrecerlo. El canibalismo es un predicamento del cazador o jardinero animista, que debe vivir consumiendo animales o plantas que son esencialmente personas en sí mismas. De ahí los tabúes y otros respetos rituales concedidos a estas especies y a sus amos metapersonas, una vez más como condición necesaria de la «producción».

Sobre conceptos desgastados que han dejado de ser útiles

El «relativismo cultural», bien entendido, no ha dejado de ser útil. Lo que es inútil es el sentido vulgar del relativismo en el sentido de que los valores de cualquier sociedad son tan buenos, si no mejores, que los valores de cualquier otra, incluida la nuestra. Bien entendido, el relativismo cultural es una técnica antropológica para comprender las diferencias culturales, no una forma caritativa de conceder la absolución moral. Consiste en la suspensión provisional de nuestros propios juicios morales o valoraciones de las prácticas ajenas para situarlas como valores posicionales en los contextos culturales e históricos que les dieron origen. La cuestión es qué significan esas prácticas, cómo surgieron y cuáles son sus efectos para las personas afectadas, no lo que son o valen en nuestros términos.

En este mismo sentido relativista, el esquema ontológico de la población local, su sentido de lo que hay, también debe considerarse en sí mismo y para sí mismo, y no ser distorsionado por conceptos analíticos que sustituyan nuestras certezas de la «realidad» por las suyas. Tomemos la categoría de «mito», por ejemplo. En inglés estándar, calificar una afirmación de «mito» significa que no es cierta. Por tanto, al hablar de los «mitos» de otros pueblos, afirmamos característicamente que lo que ellos conocen como verdad sagrada, y sobre lo que basan su existencia, es ficticio y no creíble para nosotros. Habiendo desacreditado así la base constitucional de su sociedad —como en el oxímoron etnológico «carta mítica»— se nos da la libertad de considerarla esencialmente irreal también para ellos: una mistificación epifenoménica de su práctica sociopolítica real. Lo que se deja entonces al proyecto científico es una búsqueda más o menos inútil del «núcleo de la verdad histórica» en una narración plagada de fantasías irrelevantes, ignorando así que los conceptos así devaluados son la verdadera historia en cuestión. Porque, tomado en esa capacidad verídica por las personas afectadas, el llamado «mito» está organizando verdaderamente su acción histórica.

«La vida, después de todo, es tanto una imitación del arte como lo contrario». Así comentaba Victor Turner (1957: 153) a propósito de la forma en que los aldeanos ndembu centroafricanos aplicaban principios de las tradiciones de la realeza lunda que habían aprendido de niños a sus relaciones sociales actuales. O, de nuevo, así es como importantes líderes políticos informan y estructuran igualmente sus propias acciones públicas mediante las relaciones codificadas en las epopeyas dinásticas. El pasado no es simplemente prólogo, sino que, como dice Turner, es «paradigma». Las causas históricas en el modo de las tradiciones no tienen proximidad temporal ni física con sus efectos: se insertan en la situación, pero no son de ella. Incrustando el presente en términos de un pasado recordado, este tipo de temporalidad culturalmente instituida es un modo fundamental de hacer historia, desde el omnipresente Tiempo del Sueño de los aborígenes australianos hasta la política estatal de los reyes congoleños. Pero lo que realmente acontece en una situación determinada siempre está constituido por significados culturales que trascienden los parámetros del propio acontecimiento: Bobby Thomson no se limitó a golpear la pelota por encima de la valla del jardín izquierdo, sino que ganó el banderín. La mayor parte de la historia es atemporal y cultural: no se trata de «lo que realmente ocurrió», sino de qué es lo que ocurrió.

Esto no significa que porque los nuer insistan ahora en que todos descienden de un hombre llamado «Nuer» que vivió hace diez generaciones, debamos ignorar las pruebas documentales de la existencia de los nuer antes de 1750. Lo que sí significa es que, si no nos importa lo que significa ser nuer para los nuer, entonces o ahora, no tenemos por qué hablar de los «nuer» en absoluto.

Conceptos económicos desgastados

«Cosas», por ejemplo. La distinción cartesiana de res cogitans y res extensa, sujetos y objetos, no es una buena descripción de los esquemas ontológicos constituidos en gran medida sobre la base de los atributos humanos o la condición de persona. Como ya se ha señalado repetidamente, en las sociedades objeto de este trabajo las características del entorno con las que las personas están significativamente comprometidas, e incluso importantes artefactos productivos de su propia creación, tienen las cualidades internas y esenciales de las personas humanas. El concepto antropológico convencional de «la unidad psíquica de la humanidad» tiene que ampliarse al universo infundido subjetivamente para muchas o la mayoría de estas sociedades. Fue una concepción judeocristiana distintiva que el mundo no estaba hecho de nada, que el espíritu o la subjetividad no eran inmanentes en él, y que por el hecho de que Adán comiera una manzana los humanos estarían condenados a desgastarse hasta la muerte trabajando en materia obtusa, espinas y cardos. Para la mayor parte del mundo, la praxis económica ha implicado necesariamente relaciones intersubjetivas con los seres sobre los que (con los que) se trabaja y que (quienes) deciden el resultado. Las plantas que cultivan las mujeres achuar de la Amazonia son sus hijos, aunque el éxito de sus esfuerzos se deba a la diosa del cultivo. Aquí no se trata simplemente de que las habilidades humanas sean una causa necesaria pero no suficiente del resultado exitoso, sino de que las habilidades humanas son los signos de poderes dotados divinamente. A pesar de nuestra propia ciencia económica parroquial de un mundo cartesiano, a este respecto no hay simples «cosas»: los llamados «objetos» del interés de la gente tienen sus propios deseos.

Del mismo modo la «producción»: la noción de un individuo heroico que trabaja creativamente sobre la materia inerte, transformándola así en una existencia útil por su propio esfuerzo según su propio plan, no describe una praxis intersubjetiva en la que las alter-metapersonas son los agentes primarios del proceso (Descola 2013: 321 y ss.).

Es más exacto decir que las personas reciben los frutos de sus esfuerzos de estas fuentes en lugar de crearlos (por ejemplo, Harrison 1990: 47 y ss.). Las fuerzas que hacen que los jardines crezcan, que los animales estén disponibles, que las mujeres sean fértiles, que las vasijas salgan intactas del horno y los utensilios de la forja —fuerzas hipostasiadas como mana, semangat, hasina, nawalak, orenda, etc.— no son de origen humano. Las nociones convencionales de los supuestos efectos funcionales de las relaciones de producción en las relaciones más amplias de la sociedad no son válidas para las numerosas sociedades así constituidas ontológicamente.

Nuestra noción de «producción» es en sí misma la secularización de un concepto teológico, pero deriva de una teología muy específica, en la que un Dios todopoderoso crea el universo ex nihilo (Descola 2013: 321 y ss.); una idea que se mantiene en nuestra cosmología de múltiples maneras incluso después de que Dios haya sido ostensiblemente sacado del cuadro. Pero pensemos en el cazador, el recolector o el pescador. ¿«Produce» algo? ¿En qué momento un pez atrapado o un tubérculo arrancado deja de ser un fenómeno «natural» y empieza a ser un «producto social»? Hablamos de actos de transformación, ataque, propiciación, cuidado, matanza, desarticulación y remodelación. Pero lo mismo ocurre, en última instancia, con la fabricación de automóviles. Sólo si uno imagina la fábrica como una caja negra, del mismo modo que un hombre que no sabe mucho sobre el curso completo del embarazo podría imaginar el vientre de una mujer como «produciendo» (etimológicamente, «expulsando») algo completamente formado a través de una gran explosión de «trabajo», es posible decir que la «producción» es la verdadera base de la vida humana.

Conceptos desgastados de orden sociocultural

Como se ha insinuado en la discusión precedente —y se ha ampliado en el cuerpo de este trabajo—, varias dicotomías conceptuales de amplia aplicación en las ciencias humanas no son admisibles para las sociedades que se están considerando aquí, en la medida en que estos binarismos no son sustancialmente diferenciados, opuestos u ontológicamente pertinentes de otro modo. Normalmente, son proyecciones etnocéntricas inapropiadas sobre otros culturalmente distintos. Pero los pueblos en cuestión no distinguen:

• «Humanos» de «espíritus». Los llamados «espíritus» (metapersonas) tienen las cualidades esenciales de las personas.

• «Material» de «espiritual». Son amplia y fundamentalmente semejantes en el terreno común de la humanidad.

• «Sobrenatural» de «natural». Poblado y activado por personas encarnadas, no existe un mundo «natural» sin sujeto: a fortiori, ningún reino trascendente del «espíritu».

• De ahí, «este mundo» de un «otro mundo». Las metapersonas-otros están en la experiencia cotidiana —y en sueños, cada noche— de la gente. Se sabe que las personas se comunican con los llamados «espíritus» y mantienen con ellos relaciones sociales habituales, incluidas las relaciones sexuales y el matrimonio.

No existen sociedades humanas igualitarias. Incluso los cazadores están ordenados y dominados por una multitud de metapersonas con poder, cuyo gobierno está respaldado punitivamente por severas sanciones. Los terrestres son componentes dependientes y subordinados de una política cósmica. Conocen bien y temen a la autoridad superior, y a veces la desafían. La sociedad con y contra el Estado es prácticamente un universal humano.

Esto no significa que el famoso ethos igualitario de tantas sociedades cazadoras, y no sólo de ellas, sea una ilusión. Al igual que las afirmaciones del poder absoluto del soberano son también, tácitamente, afirmaciones de la igualdad absoluta de sus súbditos (al menos en relación con él), las afirmaciones del poder metahumano son también formas ipso facto de afirmar que los humanos mortales son —en todos los aspectos más importantes— iguales. La diferencia es que un Rey Sol de carne y hueso necesita un aparato de mando (que casi invariablemente se convierte en el principal objeto de odio de sus súbditos); si el sol propiamente dicho es el rey, bueno, los seres humanos son prácticamente todos iguales comparados con el sol. Los primeros ideales de igualdad política —especialmente, el rechazo a dar y recibir órdenes entre adultos, tan bien documentado entre muchas sociedades con poderes cósmicos particularmente aterradores— son en sí mismos un efecto de la formación política cósmica que tales hombres y mujeres habitan. Esto los convierte en pioneros de la libertad humana.

Obsérvense las desproporciones en estructura y poder entre el sistema político cósmico que gobierna la comunidad humana —incluidos los seres divinos con poderes definitivos de vida y muerte sobre las personas— y la organización de la propia sociedad humana. Tanto en morfología como en potencia no hay equivalencia entre el orden social humano y los autores cósmicos de su destino. Los grandes dioses de los que depende la vida humana son conocidos por los pueblos del Ártico, las tierras altas de Nueva Guinea y la Amazonia: como se dijo antes, hay reyes en el cielo donde ni siquiera hay jefes en la tierra. Tampoco los reyes en la tierra tienen el alcance y los poderes hegemónicos de los dioses a los que imitan. Esta desproporción estructural es una de las razones (entre otras) por las que la ciencia humana común del «reino sobrenatural» como reflejo ideológico discursivo del orden sociopolítico del pueblo, al estar diseñada para apoyarlo funcionalmente ya sea mediante la mistificación o la replicación, es una práctica teórica tan gravemente defectuosa como habitualmente repetida. A pesar de Durkheim.

Las sociedades humanas de todo tipo nunca están solas en otro sentido. Comprometidas en ámbitos regionales con sociedades de otras culturas, se forman en gran medida respetándose mutuamente. Como ya se ha señalado, incluso al margen de los sistemas imperiales o las formaciones políticas galácticas centradas en reinos dominantes, las relaciones núcleo-periferia se conocen en la «zona tribal» —como en las clásicas «áreas de cultura» de las Américas nativas, con sus respectivos «clímax culturales» (Kroeber 1947)—, de modo que las estructuras y prácticas de cualquier sociedad dada se basan en las de otras sociedades. Además de la difusión y la aculturación por dominación, pueden entrar en juego otras dinámicas interculturales, como la cismogénesis complementaria, por la que los pueblos que interactúan adoptan formas culturales contrarias, ya sea en forma de competencia o de interdependencia; o el ya mencionado mimetismo galáctico, por el que los pueblos periféricos adoptan las formas cosmopolíticas de los superiores jerárquicos. El escándalo es que, si bien las sociedades humanas nunca están solas, las ciencias humanas han pretendido durante mucho tiempo que sí lo están. Con pocas excepciones, como las recientes teorías del sistema mundial y la globalización, todos nuestros principales paradigmas del orden y el cambio culturales imaginan que las sociedades son mónadas autofabricadas, autónomas y sui generis. La sociología durkheimiana no es la única. Del mismo modo, el funcionalismo malinowskiano; el funcionalismo estructural de Radcliffe-Brown; el marxismo de base y superestructura; el evolucionismo de Herbert Spencer a Leslie White y Julian Steward; los modelos benedictianos de cultura; incluso los discursos y subjetividades postestructuralistas: todos ellos suponen que las formas y relaciones que están explicando se sitúan dentro de un orden sociocultural solitario y que las articulaciones y dinámicas de ese orden son los asuntos críticos en cuestión. El concepto de cultura ha estado desgraciadamente ligado a una política nacionalista desde que Johann Gottfried von Herder y sus seguidores lo formularon en ese contexto.

Y así, finalmente, pasamos a ese fetiche intelectual cuyo culto trasciende hoy incluso el de «la nación», es decir, su compañero gemelo, «el Estado». Preguntar si un reino es un Estado o no rara vez dice mucho sobre su política o su constitución. Seguramente ya hemos aprendido todo lo que había que aprender de las interminables teorías sobre «los orígenes del Estado» o «el proceso de formación del Estado» que tanto dominaron los debates teóricos del siglo XX. En retrospectiva, es posible que descubramos que «el Estado» que consumió tanta de nuestra atención nunca existió en absoluto, o que fue, en el mejor de los casos, una confluencia fortuita de elementos de orígenes totalmente heterogéneos (soberanía, administración, un campo político competitivo, etc.) que confluyeron en determinados momentos y lugares, pero que, hoy en día, están en pleno proceso de volver a distanciarse.

Bibliografía

Beattie, John. 1971. The Nyoro state. Oxford: Clarendon Press.

Descola, Philippe. 2013. Beyond nature and culture. Traducido por Janet Lloyd. Chicago: University of Chicago Press.

Geertz, Hildred, y Clifford Geertz. 1975. Kinship in Bali. Chicago: University of Chicago Press.

Harrison, Simon. 1990. Stealing people’s names: History and politics in a Sepik River cosmology. Cambridge: Cambridge University Press.

Kroeber, Alfred L. 1947. Cultural and natural areas of Native North America. Berkeley: University of California Press.

Leach, Edmund. 1954. Political systems of Highland Burma. Cambridge: Harvard University Press.

Richards Audrey I. 1968. “Keeping the king divine.” Proceedings of the Royal Anthropological Institute: 23–35.

Turner, Victor. 1957. Schism and continuity in an African society: A study in Ndembu village life. Mánchester: Manchester University Press.